© GDKE, U. Pfeuffer

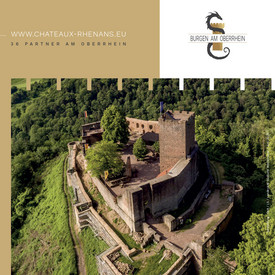

Willkommen in der Burgenlandschaft Pfalz

Eine romantische Burgruine neben der anderen, mächtige Felsen und der von der UNESCO als Biosphärenreservat ausgezeichnete Pfälzerwald machen den Süden von Rheinland-Pfalz zum Ausflugsziel par excellence.

Im Mittelalter war die Region eine der politisch wichtigsten des Reiches. Von hier aus lenkten Könige und Kaiser die Geschicke halb Europas. Aber auch die Kelten, Römer und ein bayerischer König hinterließen hier ihre Spuren.

Erobern Sie die zahlreichen Originalschauplätze in der Pfalz und erleben Sie, wie unsere Vorfahren lebten und um Macht und Reichtum kämpften!